由于群山阻隔,深处内陆。国人对中亚地区的认知,就是五个斯坦国,知道彼此间民族不同,却把他们视为一个共同体。大众游客往往也有一爱好,喜欢备注打卡,去过了多少多少个国家。落到看国别电影层面——尽管好似足不出户,动动手指滑鼠,就可以张手就来。那一个影迷,他会看过多少个国家的电影呢。其实,要想看上八十、一百个不同国家的电影,难度颇大。影迷尚需要特攻东南亚,再譬如非洲、中美洲国家电影?检索下你的观影库,多寡不均之程度,也许会超乎想象。常人所讨论的“电影”,几乎就是中国电影与美国电影,外加一些欧洲电影。这不难描述,看看院线电影的大致分配就知道了。这些年的不景气,引得一些日本老电影又回来了,偶有一些印度片。如此,电影节就成了唯一的落地窗口。

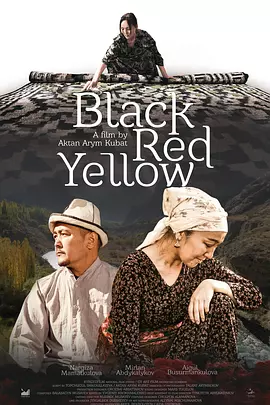

老导演阿克坦·阿布德卡雷科夫这部《黑,红,黄》,(应该)是我看过的,第一部吉尔吉斯斯坦电影。距离他拍出苏联解体后,第一部独立制作的吉尔吉斯斯坦电影,已经快二十年了。

《黑,红,黄》也是米尔兰·阿布德卡雷科夫(小阿布德卡雷科夫)再一次作为主演,父子俩的又一次合作。从《吉尔吉斯少年行》开始,老阿布德卡雷科夫作品的一样特色,是上阵父子兵。父与子,两人皆为导演,也都能作为演员,亲自上戏(大约不失为节约制作成本的方法)。再一特点,他们作品有强烈的故土情结,生于斯、长于斯。想要了解文字书本短视频以外的吉尔吉斯斯坦,看他们电影,会是视野很棒的一扇窗口。

老阿布德卡雷科夫在东京,小阿布德卡雷科夫在釜山,乃至戛纳、洛迦诺、卡罗维发利等电影节展,都有不俗成绩。单凭他们一家的三十年,吉尔吉斯斯坦电影在国际影林,拥有了一席之地。

除了新片入围主竞赛,老阿布德卡雷科夫也是上海国际电影节的老朋友了。他在两年前,担任过SIFF亚洲新人奖的评委会主席——最佳影片颁给了一部乌兹别克斯坦电影。最佳导演之一,则给了一位哈萨克斯坦导演。单看名单,可谓“斯坦情深”。

《黑,红,黄》虽是我看过的第一部吉国电影。对于书籍里的吉尔吉斯斯坦,我并不陌生。甚至可以说,已经在文字间,神游了吉尔吉斯斯坦好多回,如青年作家埃丽卡·法特兰与刘子超的中亚游记。更早的,还有参与大博弈的英国人和俄国人。

即便没有踏入过吉国国境,但在边界线的东侧,从喀什去塔什库尔干旅行的路途上,你在喀拉库勒湖与慕士塔格峰,很容易遇到柯尔克孜族(即吉尔吉斯族),他们依然过着游牧生活,身骑马,头顶白毡帽,好似雪山皑皑。

如此一来,当《黑,红,黄》以现在时——都市生活的脚步节拍——女主人公要买一张返乡的车票,仅有馕面包提示观众,它还是一个内亚斯坦国家。电影的开幕时刻,似乎与我设想中的吉尔吉斯,不太一样。结果,投往窗外的视线,引出通往过去时空的探望,奔马、莽原、群山、河流,还有那顶男人必备的白毡帽,我这才要内心惊呼:果然是一部想象中的吉尔吉斯斯坦电影。

...

...

![[MIDE-742] 高桥圣子 2020 最新骑兵作品](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/20131127-7d8d281d5f1cd953.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/1/w/300/h/240/format/webp)