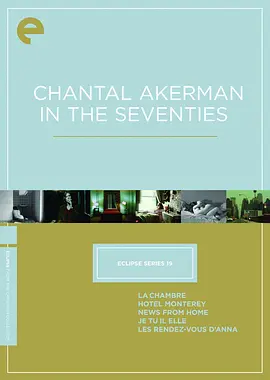

當我走在好萊塢星光大道上,走進一家書店,毫無希望地試圖找到莫莉·哈斯克爾的傑作——從FROM REVERENCR TO RAPE,以及尚塔爾·阿克曼的《我母親笑了》,為了更好地了解我們偉大的這一代的導演。

“哦,抱歉,它已經賣完了。但你知道今晚洛杉矶有香塔爾·阿克曼的第五場放映嗎?”

我感到一陣眩暈,于是我打開谷歌,找到了“AMERICANCINEMATOGRAPH 是什麼鬼”、“我從來沒看過這個家夥的電影”和……“今天下午 7 點在洛斯費利茲的 CHANTAL AKERMAN MONTEREY Hotel 放映”。天哪。我提前1個小時開車進去了,天呐,真是一個令人驚歎的大屏幕。

偉大的尚塔爾·阿克曼 (Chantal Ackerman) 的這項大師作品絕對不會出錯。 《蒙特利酒店》是一部充滿美國 60 至 70 年代實驗元素的電影,尤其是邁克爾·斯諾 (Michael Snow) 偉大的電影攝影獨立宣言。這個女孩沒有忘記Michael Snow是如何為她帶來JEANNE DIELMAN的巨大成功的,事實上,她不斷地以偉大的70年代極簡主義為其做出了貢獻。

我們從勇敢地處理音頻開始,是的,這是無聲電影,但為什麼呢?盡管從德勒祖偉大的開放框架理論來看,這部電影是一部雷諾阿式的開放框架(不同于大多數希區柯克和好萊塢枯燥的說教電影,有一個封閉的、非精神化的框架),無論人物如何在其中穿梭。在畫面之外,我們仍然知道他在某個地方,而不是從這個電影世界中消失。這是一種用“遮片”來傳達現實的大膽技巧。電影不是一個窺視孔(這120年内不會,它是現實的部分,然後現實就在那裡,就在那裡。

從這個角度來看,阿克曼對聲音的修剪似乎讓這部電影遠離了現實。不

寂靜讓蒙太奇有了超自然的存在方式。這是一部有大量蒙太奇的電影,為什麼?尚塔爾·阿克曼不僅想解放攝影機的,還想解放電影本身。

後來我們發現人們似乎意識到了鏡頭,他們害怕它,或者忽視它,這也是自我反思電影的展示。我們知道有一個攝像機,我們在看電影,把觀衆拉回到舞台上,可以清楚地看到這個遮片裡發生了什麼。

最邁克爾·斯諾的兩個鏡頭是電梯門的震動和攝像機的“來回”移動。鏡頭試圖接近窗戶,這是你無法實現的自由的标志(讓-呂克·戈達爾模仿了雷諾阿提出的的這個基本電影母題,禁锢與自由之間的鬥争,我認為尚塔爾與它類似),這些也是這是攝影機開始移動的唯一片段,後來,攝影機被救出,從酒店到屋頂,并開始她的第一次panning和tiliting,在天空上有一個完美的match cut,暗示攝影機不再在蒙特利酒店,她成功擺脫了困境,香塔爾·阿克曼(Chantal Akerman)比邁克爾·斯諾(Michael Snow)更形象地解放了攝影機,她重構了他的電影。

這部電影的一大亮點是,影片中的大部分鏡頭都是通過門或電梯和窗戶,讓我想起1898年喬治·阿爾伯特·史密斯的《聖誕老人》首次在電影院使用了場景中的場景scene-within-scene。這是一種不同的做法,我們熟悉的電影中的電影是展示自我參照的好方法,但是框架内的場景,用實體框架過濾框架,然後使内部框架成為更現實的空間,這與電影中這些豐富的蒙太奇相當中和。

尚塔爾·阿克曼(Chantal Akerman)再次成為神,比安迪·沃霍爾(Andy Warhol)更具實驗性和人文主義,也創新邁克爾·斯諾(Michael Snow)的結構電影。

《蒙特利酒店》是一部由結構電影和直接電影組成的電影。

絕對是一項大師之作

![[MIDE-742] 高橋聖子 2020 最新騎兵作品](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/20131127-7d8d281d5f1cd953.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/1/w/300/h/240/format/webp)