該文修改于本人2020年1月20日的日記

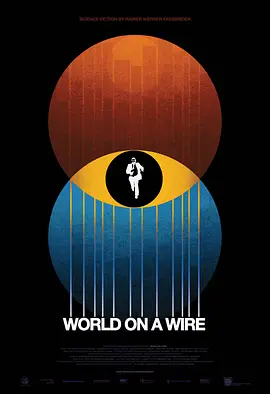

剛看完《異次元駭客》,其情節建立在《世界旦夕》的框架之上。

這類電影(包括《黑客帝國》)反映了人類對自我真實性的懷疑。劇情通過悲觀而令人崩潰的起點展開,即自以為是一個世界的主宰者的人某天突然發現,自己的世界也被他人所主宰。這種反諷無疑是讓人感到颠覆乃至崩潰的,正如齊澤克在評價《極度空間》所言,想讓一個人看清真相的過程和代價往往是極為痛苦艱辛的——這也是更多人甯願選擇活在夢中的原因。同樣,幾部電影裡的主人公也都是經曆了一系列的反複波折才最終實現覺醒。當然,兩部電影的結尾也是“喜劇性”的,就如柏拉圖“洞穴之喻”一樣,覺醒後的主人公最終突破“下層”的束縛,看到了“上層”世界的陽光——仿佛是命運的有意“賞賜”,這似乎使作品的悲劇色彩有所減輕。

這類電影揭示了一個有趣的命題:即便我的存在可能是如此卑微,甚至不過是他人操縱之下的“玩物”,抑或可以被解構為由微不足道的電流所組成的“單元”,但我的存在對我自己而言,卻有着無窮的意義。“我思故我在”,正如笛卡兒所言,一切都有可能并不真實存在,但思考,卻是唯一可以被真實确信的存在。因此,當你賦予某個事物以思考的能力的時候,便相當于賦予“它”以靈魂。這時,如果你還以先前的視角來看它,便是過時的乃至危險的——這也是為何“反抗”會成為這些電影的另一主題詞的原因。

被扼斷思想自主性的人是可悲的,他們連反抗的能力都沒有——思想上的苟且也會轉化為行動上的無能。因此反過來看,我們便能理解加缪筆下的西西弗意象,即我們不應隻看到西西弗的永無止境的“失敗”一面,而是應當關注到其在循環往複中所體現的、思想意志上的獨立和不屈——從中反映出,人之所以成為其所是的特征。

...

...

![[MIDE-742] 高橋聖子 2020 最新騎兵作品](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/20131127-7d8d281d5f1cd953.jpg?imageMogr2/auto-orient/strip|imageView2/1/w/300/h/240/format/webp)